土佐八升豆の読みもの

江戸時代まで

高知で育てられていた

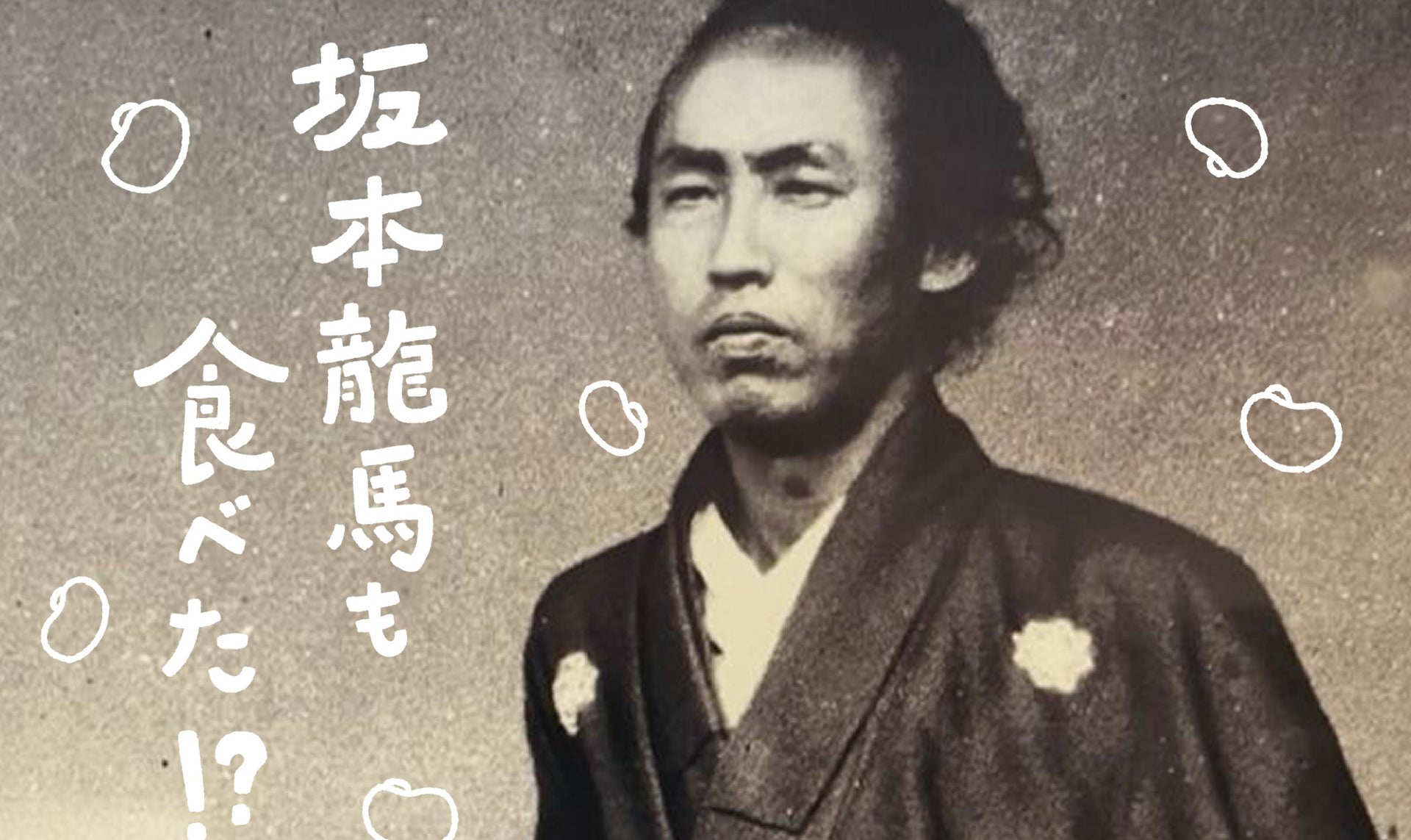

八升豆は、坂本龍馬も

八升豆を食べちょった?

2025.08.31

高知県の伝統野菜の「八升豆」。一度、栽培が途絶えてしまったこの豆を、仁淀川が流れる日高村を中心に「土佐八升豆」として復活させました。

高知で生まれ育った坂本龍馬も、もしかしたら八升豆を食べていたかもしれない! とその真相を探るため、八升豆研究の第一人者・藤井教授に聞いてみました。

藤井義晴教授

農林水産省農業技術研究所、農業環境技術研究所、四国農業試験場、独立行政法人農業環境技術研究所、東京農工大学の名誉教授などを経て、(現)鯉淵学園農業栄養専門学校 教授。八升豆を広げる活動を精力的に行なっている。

村上由佳

大学を卒業してすぐに岡山から高知県日高村に移住し地域おこし協力隊に着任。協力隊卒業後は、日高村の地域活性を推進しているnossonに所属し活動中。あだ名はむっちゃん。

むっちゃん

藤井教授

むっちゃん

藤井教授

むっちゃん

藤井教授

むっちゃん

藤井教授

むっちゃん

藤井教授

むっちゃん

藤井教授

むっちゃん

龍馬は、『鯖の刺身』が大好きだったらしいので、『鯖の刺身』と土佐八升豆で作ったお味噌の味噌汁定食とかなかったのかな〜(笑)。

むっちゃん

夢が広がります〜 ロマンがありますね。

本日はありがとうございました。